YouTuberや企業、個人でも起案できるクラウドファンディング。

しかし、その仕組みや詳しい種類について把握している方は非常に少ないです。

この記事ではクラウドファンディングの概要や種類、やり方や事例についてご紹介します。

\ファンマーケティングの始め方を解説/

資料を無料プレゼント中

関連記事:ファンマーケティングとは?SNSによるコミュニケーション戦略のこれから|実践している成功企業例も紹介!

クラウドファンディングとは?

クラウドファンディングは「群衆」という意味の「clowd」と「資金調達」の意味の「funding」を組み合わせた造語です。

企業以外にも個人でも利用できるもので、支援者はどのようなリターンを受け取れるのかが明確であれば、誰でもクラウドファンディングを利用できます。

クラウドファンディングの仕組みと歴史

クラウドファンディングは夢や目標を発信し「応援したい」と思う人から資金を募る仕組み。

実現できれば、支援者にお礼を伝えたり、お礼品を贈呈したりすることもできます。

日本で古くから行われていた寺院復旧・修復における「勘進」にも似たクラウドファンディングは、2011年3月に『READYFOR』で行われたのが始まりです。

クラウドファンディングの種類

クラウドファンディングと一口に言っても、その種類は大きく分けて6つあります。

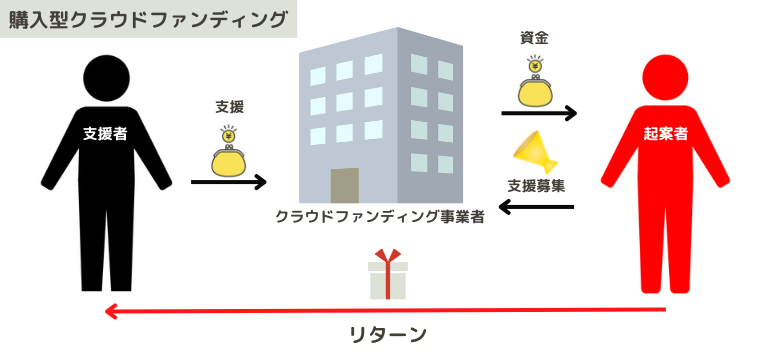

購入型

購入型クラウドファンディングは企業、または個人起案者が、クラウドファンディング事業者を通じて支援してほしい内容を投稿する仕組みです。

購入型は起案者が用意したグッズやサービスを購入するイメージなので、どのような商品・サービスだと喜んで支援したくなるのかを考える必要があります。

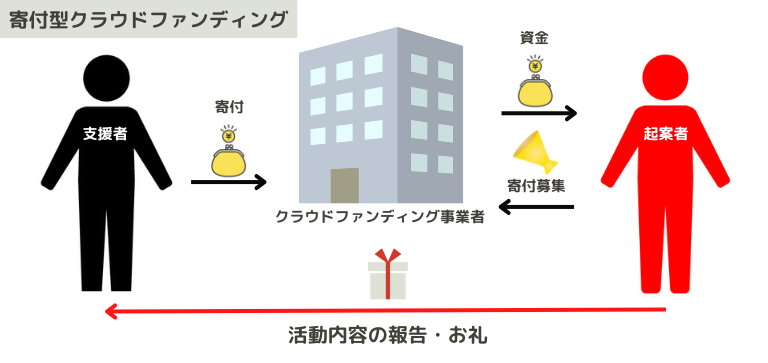

寄付型

寄付型クラウドファンディングは起案企画に対して支援者が寄付する仕組みです。

緑の羽募金などのリアルな寄付と同じように、商品・サービスといったリターンはなく、お礼や活動内容の報告を受けたり、その様子が分かる写真などを受け取ったりできます。

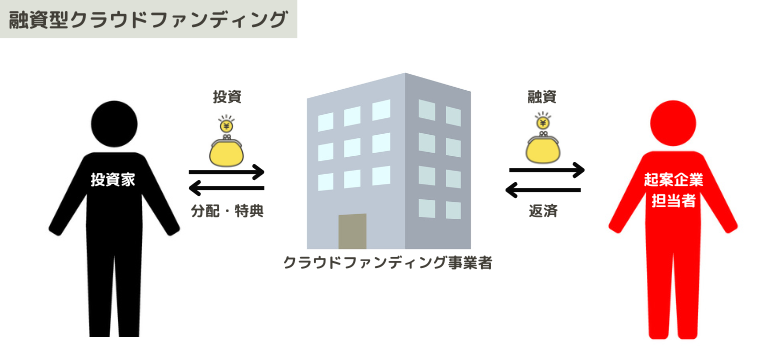

融資型

融資型クラウドファンディングは資産運用したい企業や個人がクラウドファンディング事業者を介して起案する仕組みです。

融資するクラウドファンディングであることから、投資家には利息のリターンが与えられます。

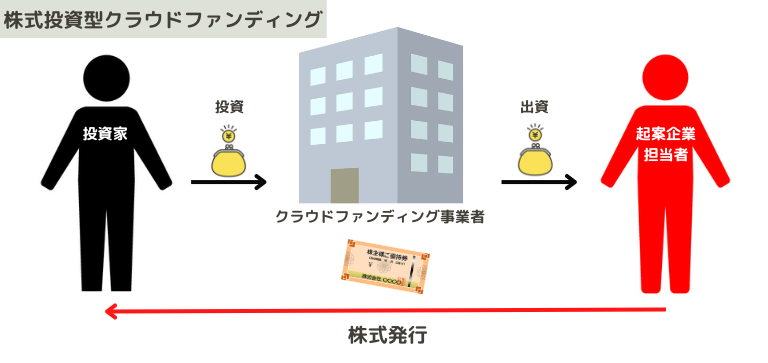

株式投資型

株式投資型クラウドファンディングは株式会社が行う資金調達のような仕組みです。

投資家は起案者でもある企業を綿密に調べた後に投資し、非上場企業の未公開株を取得できます。

なお、クラウドファンディング事業者は、第一種少額電子募集取扱業と呼ばれる資格がなければ募集は受け付けられません。

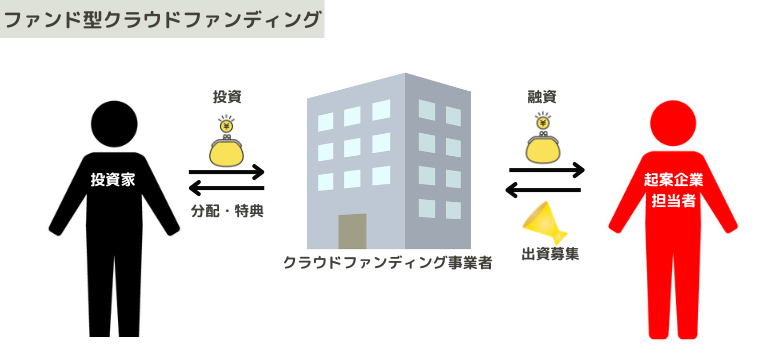

ファンド型

ファンド型クラウドファンディングは株式型のように企業が資金調達をするような仕組みです。

投資家は売上による成果や出資額に見合った金銭的なリターンが受けられます。

なお、クラウドファンディング事業者がファンド型を受け付ける場合は、第二種金融商品取引業の登録を済ませる必要があります。

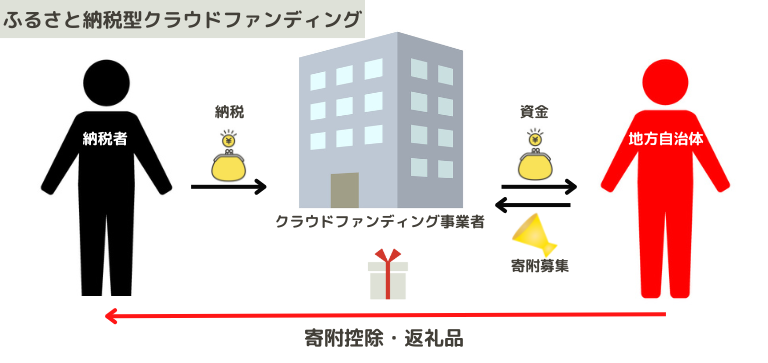

ふるさと納税型

ふるさと納税型クラウドファンディングは各自治体の課題を企画化し、その企画に賛同・共感した人からふるさと納税を使って寄附を募る仕組みです。

購入型や寄付型に類似しているものの、ふるさと納税を使うことから、控除が受けられるといった特徴があります。

クラウドファンディングを個人で!そのやり方とは?

クラウドファンディングの概要や種類について理解できたら、実践する方法について押さえておきましょう。

ここでは個人でクラウドファンディングを行う方法についてご紹介します。

手順1.目的・金額・リターンを設定

まずは起案する際に取り決めなければならない目的・金額・リターンを設定しましょう。

資金を募るわけですから、支援者・起案者双方にWin-Winになるようなものを設定すると良いでしょう。

◆例

| 目標・目的・実現させたいこと | 合併によって学校が廃校することになったけれど、最後にこれまでの卒業生をできるだけ集めて、催しをしたい |

| 金額 | 目標・目的・実現させたいことにふさわしい金額 |

| リターン | 売店で売るグッズの贈呈 |

手順2.種類を設定

目的・金額・リターンを決めたら、次はクラウドファンディングの種類を設定しましょう。

上記の例であれば、購入型クラウドファンディングが適しています。

手順3.掲載サイトを設定

次にクラウドファンディングを実施するために欠かせない掲載サイト(クラウドファンディング事業者)を選びましょう。

上記の例であれば一般的な掲載サイトで問題ありませんが、融資型などであれば、第一種少額電子募集取扱業や第二種金融商品取引業の登録があるかをチェックしてから登録してください。

手順4.ページを作成

掲載サイトを決めたら、次は起案ページを作成します。

目標・目的・実現させたいその内容を、多くの人が分かりやすいよう文章を作成してください。

PREP法を使って文章を作成すると、起案する理由や必要性、重要性が伝わりやすくなります。

手順5.クラウドファンディングをPR

念入りに起案ページを作成したら、次はさまざまな媒体・ツールを使ってPRしましょう。

拡散力の高いTwitterやLINE、Facebookなどを使うほか、起案内容を一本の動画にまとめたらYouTubeにアップするのも効果的です。

手順6.資金が集まったら企画敢行+支援者へリターンを送付(手渡す)

資金が集まったら企画敢行+支援者へのリターンを送付、または手渡しましょう。

お礼のお手紙や思い出になったシーンなどが伝わるような内容であればあるほど、支援者も自分の行動に満足できる結果となるでしょう。

クラウドファンディングによるリスク

クラウドファンディングの概要や良さを理解したからといって、すぐに始めるのは危険です。

ここでは起案者・支援者双方にとって考えられるリスクについてご紹介します。

起案者におけるリスク

起案者におけるリスクは以下の通りです。

- 企画が頓挫した場合は責任を負わなければならない

- 発案の際は綿密な企画設定をしなければならない

- 起案ページで掲載したリターンと実際のものに違いがないように配慮する

- リターンは目標達成後速やかに実施する(遅延はトラブルの原因につながる)

支援者、または投資家がお金を使って支援・投資を受けたのなら、速やかにリターンを実行しなければなりません。

遅延はトラブルを生み、双方気持ち良く終わることができなくなりますから、誠意ある行動を心がけましょう。

支援者におけるリスク

支援者におけるリスクは以下の通りです。

- 支援者を守る制度が整備されていない

- 企画が頓挫したらリターンは受けられない

起案の責任は主に起案者が負います。

支援者には大きなリスクはないものの、起案が頓挫した場合は、リターンを受け取れないといったリスクがあります。

クラウドファンディング成功事例

これからクラウドファンディングを始めたい方のために、ここではクラウドファンディングを実際に使い、成功した事例についてご紹介します。

事例1.なめこ栽培キット なめこ大図鑑

累計4回企画を実施したこともある「なめこ大図鑑」。

数を重ねるごとに支援者数・支援金額ともに増加し、人気の高さがうかがえます。

支援者の満足度も高く、次回起案時もリピートして支援する人が多い企画です。

事例2.猿之助と愉快な仲間たちの表現の場を創りたい。

歌舞伎俳優としても知名度が高く、また俳優としても人気のある市川猿之助さんが主催する演劇企画。

「猿之助 隈取1種50万円」をはじめ、公演オリジナルグッズなどがリターンだったことから、目標金額200万円の6倍を超える1300万円ほどの支援金が集まり話題となりました。

事例3.書道×ITテクノロジーで日常を豊かに。異端な書道家の新たな挑戦がここから始まる

書家としてもっと活動する人が、いつまでもその熱意を持って楽しく続けられる世界を創造する目的の企画。

幼少期に時を読むことが困難だった上籠鈍牛氏。

氏の独特で深みのある『書』がリターンとして受け取れることから、こちらも目標金額の2倍ほどの支援金が集まりました。

事例4.作家が活動できる共同アトリエを作りたい!

作家が良い作品を制作し続けられる環境を一緒に作るといった内容で、104名の支援者が協力しました。

ユニークなのはそのリターン。4人の作家それぞれでリターン内容が違うため、到着したときのワクワク感が楽しめる内容としても高い注目を浴びていました。

クラウドファンディング失敗事例

次はクラウドファンディングの失敗事例について見ていきましょう。

なぜ失敗したのか理由やリターン内容についてご紹介します。

事例1.SNS60万越え「りょうくんグルメ」

インフルエンサーが各SNSでは不可能だった動画映えグルメ番組を制作する企画。

しかし、企画内容がユーザーニーズにマッチしていなかったことや、リターン内容が今ひとつユーザーになじまなかったなどの理由から、企画は失敗に終わってしまいました。

事例2.令和納豆の事例

『世界最高の納豆ご飯が食べられます。』と銘打ったこの企画は、そのリターン内容に現実性がなく、失敗に。

リターンにはその内容や画像などが掲載されていたものの、現実性が薄く対応できかねてしまい炎上する事態にまで発展しました。

事例3.PrinCubeの出荷遅延問題

コンパクトさや軽量を実現し、フルカラーにも対応したモバイルカラープリンターを制作するために立ち上げられたこの企画。

しかし、予想を上回る支援があり起案者は対応できかねてしまいます。

遅延によって返金申請が殺到し、また不誠実な対応だったため、炎上する事態に。

事例4.有名女優のコミケ出店

俳優の真木よう子さんによる企画。しかし企画立ち上げにおけるリサーチ不足によって炎上する事態に。

クラウドファンディングでは、企画立ち上げにおけるリサーチや、支援者に誠実な対応ができるか、支援者にとって納得のいくリターンであるかを綿密に計画することが重要です。

まとめ

クラウドファンディングは個人でも企業でも、軸の定まった企画であれば、誰でも起案することが可能です。

しかし支援者・起案者双方にとって有益な起案を企画する場合は、リサーチやマーケティングが必要不可欠です。

そのようなときはDiscoの利用を検討しましょう。

Discoではブランディングにも対応しているので、個人・企業をブランド化し、知名度を確保した上で起案企画が可能です。

気になる方は、ぜひ下記リンクからDisco公式ホームページをチェックしてみてください。