ステルスマーケティング(ステマ)は消費者にも企業にも悪影響を与えます。

消費者の信頼喪失や法律違反など、長期的なデメリットが大きいマーケティング手法であるためです。

本記事ではステルスマーケティングの類型や問題点、事例と対策をわかりやすく解説します。

\ファンマーケティングの始め方を解説/

資料を無料プレゼント中

ステルスマーケティングとは|広告であることを隠して消費者に宣伝する手法

ステルスマーケティング(ステマ)は、企業や商品の広告である点を隠して、消費者に情報を届けるマーケティング手法です。

ステルスマーケティングの目的は消費者に宣伝と気づかれないよう、自然な形で商品やサービスを広めることで好印象を与えたり信頼感を得ることです。

宣伝であることを明示しない点や意図的に隠す点が、倫理的な問題を引き起こす場合があります。

海外では、宣伝活動を隠すことは消費者保護法に違反します。

日本でも2023年10月から、ステルスマーケティングは景品表示法違反の対象と位置付けられました。

法令違反のマーケティング活動によってブランド価値を損なわないよう、リスクと対策を正しく知る必要があります。

ステルスマーケティングの主な2つの手法

ステルスマーケティングは宣伝と気づきにくい手法のため、消費者が商品の評判を正確に見抜けないリスクが問題視されています。

主な2つの手法は以下のとおりです。

| 手法 | 概要 |

| なりすまし型 | 企業自らが表示しているにもかかわらず、第三者が表示しているかのように誤認させる |

| 利益提供秘匿型 | 企業が第三者に広告料や特典などの利益を提供して宣伝を依頼したにもかかわらず、その事実を表示しない |

なりすまし型

なりすまし型のステルスマーケティングは、以下のような手段で消費者を虚偽の情報を与える手法です。

- クチコミサイトや通販サイトで企業が偽のレビューを書き込む

- 一般人のふりをしたアカウントで企業が情報発信を行う

企業が表示した不当な情報・レビューにもかかわらず「商品の評価が高い」「多くの人に支持されている」と誤認させる点が問題です。

利益提供秘匿型

利益提供秘匿型のステルスマーケティングは、芸能人やインフルエンサーなどに自社製品やサービスに有利な感想を発信してもらう際、広告であることを明示しない手法です。

InstagramやYouTubeなどのSNSが普及していくにつれ、利益提供秘匿型のステルスマーケティングが増加しています。

企業から依頼された広告にもかかわらず、あたかも第三者の個人的な体験や感想のように消費者に誤認させる点が問題です。

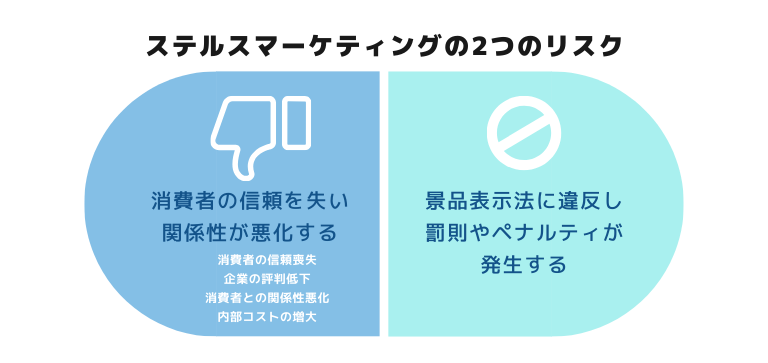

ステルスマーケティングは何が悪い?主な2つのリスク

ステルスマーケティングは、短期的には売上増加が見込めるかもしれません。

しかし、長期的にはブランド価値の低下や法律違反のリスクを伴う他、顧客を裏切ることにもなるため、活用してはいけません。

とくに上述のとおり2023年10月からステルスマーケティングは景品表示法違反となっており、発覚すると罰則やペナルティが発生します。

企業にとって経済的・社会的損失をもたらすため、注意しましょう。

消費者の信頼を失い関係性が悪化する

ステルスマーケティングは消費者の信頼を失い、連鎖的にブランド価値や顧客ロイヤルティの低下につながります。

【消費者の信頼喪失】

消費者はステルスマーケティングに気づくと「騙された」と感じ、企業やブランドに対する信頼喪失につながります。

また、インフルエンサーもステルスマーケティングについてのアンケートで「フォロワーとの関係が悪化する」「フォロワーを騙しているような気持ちになる」と回答しており、継続的なインフルエンサーの活用ができなくなる可能性も生じます。

(参考:リデル株式会社『ステルスマーケティングに関する取組などについて』)

【企業の評判低下】

ステルスマーケティングが公になると、SNSや口コミでネガティブな情報が広がり、企業イメージに深刻なダメージを与えることがあります。

【消費者との関係性悪化】

ステルスマーケティングによって消費者が企業の宣伝活動に疑いを持つと、他の競合ブランドに乗り換えられてしまうこともあります。

積み上げてきたブランド価値や顧客ロイヤルティが低下すると、信頼回復には労力と時間が必要となります。

景品表示法に違反し罰則やペナルティが発生する

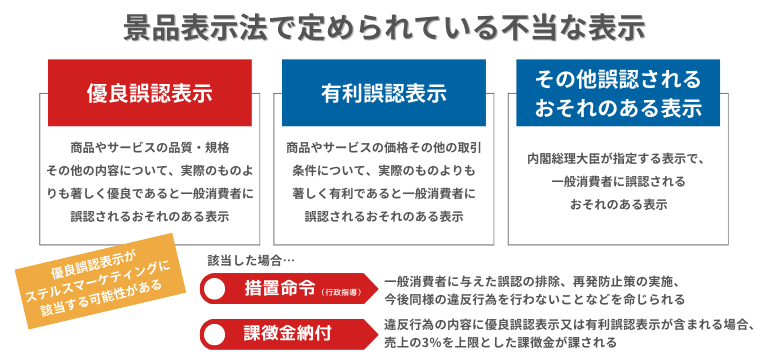

2023年10月から、ステルスマーケティングは景品表示法による規制対象に位置付けられました。

違反した場合には、上記のような罰則やペナルティが発生します。

違反した場合、処分の内容が企業名とともに公開されることで、ブランドイメージは大きく損なわれてしまいます。

ステルスマーケティングで罰則を受けた違反事例

景品表示法に違反し、行政処分の対象となった具体的な事例を2つ紹介します。

- 美容サプリメント販売会社

- 医療クリニック

美容サプリメント販売会社による優良誤認表示

美容サプリメントを販売する企業が、自社のウェブサイトに「SNSでも話題! 絶賛の口コミ続々」と表示していた事例です。

実際には、消費者の投稿を装って企業側が口コミを作成していました。

該当の表示は消費者に誤認を与えるとして景品表示法違反と認定され、消費者庁から表示の停止などを求める措置命令が出されました。

医療クリニックによる口コミ表示

医療クリニックが、来院者に対してGoogleでの高評価の口コミ投稿を依頼し、見返りとして、インフルエンザワクチンの接種費用を割引して提供していた事例です。

口コミ投稿は消費者に対して広告と明示せず、一般人による口コミを装っていたため、景品表示法に違反すると認定されました。

消費者庁からは、再発防止策の実施などを求める措置命令が出されました。

この事例は、2023年10月に施行されたステルスマーケティング規制に基づく初の行政処分でした。

参照:e-Gov 法令検索

LTV向上を目指すならステルスマーケティングではなくファンマーケティングがおすすめ

ステルスマーケティングに頼らず長期的なLTV向上を目指すには、誠実なマーケティング手法が求められます。

そこで注目したいのがファンマーケティングです。

ステルスマーケティングは、一時的な売上増加は見込めるかもしれませんが、発覚した場合それまでのブランド活動の努力を水の泡にするリスクが伴います。

消費者は広告と知らずに情報を受け取ってしまうため、裏切られたと感じ、ブランドへの信頼を失ってしまう可能性が高いからです。

ファンマーケティングでは、消費者と長期的な信頼関係を築けます。

ファンはブランドの価値観に共感し、商品やサービスを深く理解しています。

そして信頼感に基づき、自発的に口コミを広げてくれるでしょう。

信頼関係が築けているファンの行動は、企業がコストを発生させることなく、新規顧客や長期的な売上に貢献してくれるのです。

関連記事:

LTVとは?重要性や最大化するためのマーケティング施策をわかりやすく紹介

ファンマーケティングの展開ならDISCOがおすすめ

ファンマーケティングは、ブランドの持続的な成長と収益性向上が可能です。

弊社kazeniwaのDISCOでは、ファンマーケティングの施策展開をサポートしています。

以下の機能で、顧客とのつながりを自然に生み出します。

- ブランドストーリーの共有

- ソーシャルメディアでの投稿やコメントによるエンゲージメント

- ブランドを中心としたコミュニティの育成

持続的にブランドを成長させるマーケティング施策の展開がしたい方はぜひご相談ください。