「ファンマーケティング」という言葉を聞いたことがありますか?

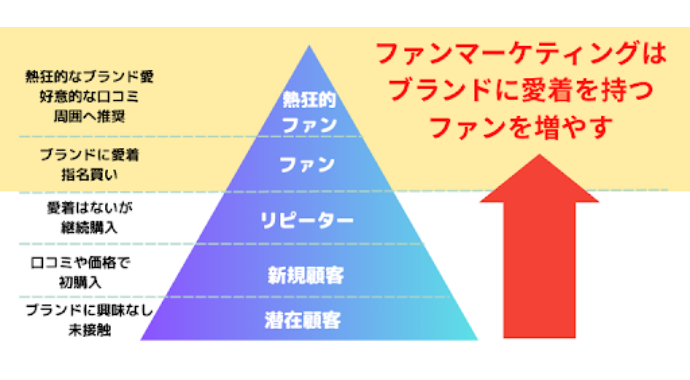

ファンマーケティングは、顧客をファン化させることで、自社製品からの離脱を避ける新しいマーケティング手法です。

本記事では、ファンマーケティングが注目されるようになった背景、ファンマーケティングを成功させるために必要な要素、効果的な施策を解説します。

\ファンマーケティングの始め方を解説/

資料を無料プレゼント中

ファンマーケティングとは?

| ▼ファンマーケティングとは? 企業、ブランド、商品、サービスに対し熱狂的なファンを獲得することで、中長期的に安定した売り上げの基盤を作るためのマーケティング戦略の手法。 |

顧客の中には、一度商品を購入後、再度購入はしてくれないような人物、あるいは、商品購入後も、自社製品を繰り返しリピートしてくれる購入者などがいます。

ファンマーケティングは、繰り返し自社製品を購入し、口コミやレビューなどで他の人にも共有してくれるようなファンの獲得を目的として利用されます。

ファンマーケティングを実施することで、LTV(=取引開始から終了するまでの間に、顧客がもたらす利益のこと)が改善されるのが大きな強みです。

ファンマーケティングはクローズドコミュニティを通して活性化させるため、拡散性を狙ったSNSマーケティングとは異なります。

| SNSマーケティング | ファンマーケティング | |

| 拡散性 | ◎ | △ |

| ファン化 | ◯ | ◎ |

| リスク管理 | △ | ◯ |

上記の通り、ファンマーケティングとSNSマーケティングは大きく異なるため、混同しないように意味をきちんと理解しておきましょう。

関連記事:ソーシャル ネットワークとは?

ファンマーケティングはなぜ注目され始めたのか

ファンマーケティングが注目され始めた背景として挙げられるのは主に、以下3つあります。

- 「1:5の法則」と「5:25の法則」

- 顧客シェアとマーケットシェア

- NPS@と業績との関連性

「1:5の法則」と「5:25の法則」

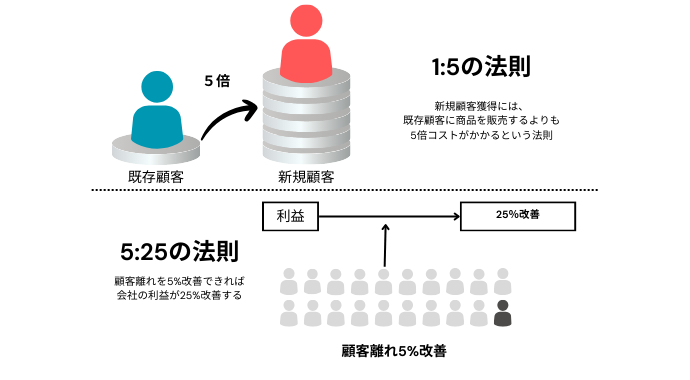

「1:5の法則」とは、新規顧客獲得には既存顧客に商品を販売するよりも5倍コストがかかるという経験則のことです。

実際に、既存顧客に商品やサービスを販売できる確率は 60~70%で、新規顧客がその会社の製品を購入する可能性はわずか5~20%という調査結果もあります。

顧客獲得をしてから、商品購入までにかかるコスト全体のことをCACと呼びます。

しかし、CACは年々高騰化していることから注目されたのが1:5の法則です。

また、顧客離れを5%改善できれば会社の利益が25%改善する「5:25の法則」も提唱されています。

「5:25の法則」と「1:5の法則」のどちらの法則も提唱したとされるのは、アメリカのコンサルティング会社Bain&Company社のフレデリック・Fライクヘルドです。

2つの法則からも分かるように、新規顧客の獲得よりも既存顧客の維持に目を向けた方が、より効率的に事業を成長させられると言えます。

関連記事:Customer Acquisition Vs.Retention Costs – Statistics And Trends

顧客シェアとマーケットシェア

シェアと聞くと、マーケットシェアが思い浮かぶかもしれません。

マーケットシェアとは、市場の潜在価値のことを示します。

100億円のマーケットがあるうち、30%のシェアを獲得したら売上30億円が見込める。そうしたマーケティングリサーチ手法です。

しかし、マーケットシェアは世の中のニーズ変化が起きない限り、横ばいになってしまい、急激にニーズが増加することはありません。

したがって、競合とのシェアの取り合いになってしまっていました。

ここで目をつけたのが「顧客シェア」という考え方です。

| ▼顧客シェア 多くの顧客に商品を再販することで、自社の顧客だけで売上を上げる手法。 |

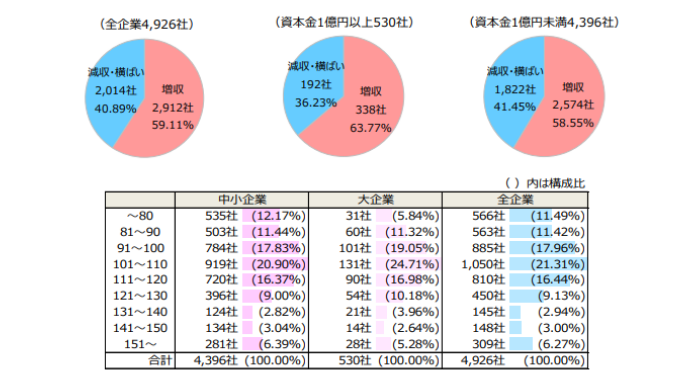

画像出典:https://go.tsr-net.co.jp/rs/860-GOE-537/images/20231225_TSRsurvey_ManagementEnvironment.pdf

東京商工リサーチが2023年12月に行った調査によると、5年前の2018年とコロナ禍を経た2023年の業績を比較して、売上が伸びた増収企業が約6割。

そのうち、増収の要因として多かったのが、37.2%で「既存販売先への拡販に注力」したためとなっています。

有事の際にも既存顧客へのアップセルが有効だと言える結果です。

NPS®と業績との関連性

| ▼NPS®(Net Promoter Score) 企業ブランドや財に対する顧客のロイヤルティを計るスコアのこと。「この商品をどの程度、家族や友人に勧められますか?」に対し0~10の11段階で回答してもらう。 ※注:ネット・プロモーター、ネット・プロモーター・システム、ネット・プロモーター・スコア、NPS、そしてNPS関連で使用されている顔文字は、ベイン・アンド・カンパニー、フレッド・ライクヘルド、NICE Systems, Inc.の登録商標又はサービスマークです。 |

NPS®は顧客のロイヤルティを図る調査のことです。

顧客ロイヤルティとは、商品に対する愛着度のこと。

顧客ロイヤルティが高いほど商品を再購入してくれる可能性があり、さらに、その商品に対してUGC(ユーザージェネレイティッドコンテンツ)を生む可能性も高く、副次的な効果も高いとされています。

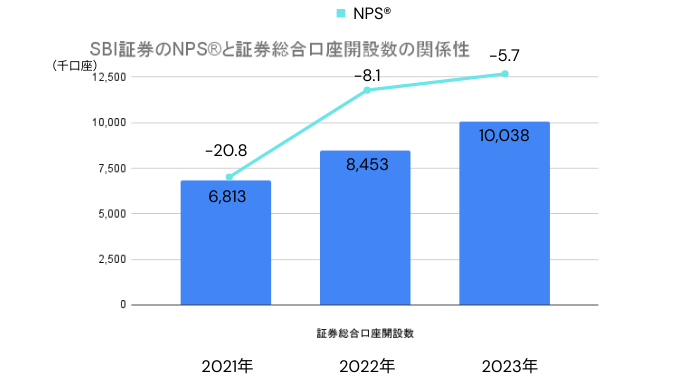

以下は、NPS®と業績の関係を表したグラフです。

具体的な例として、NTTコムオンラインが公表しているネット証券を対象にしたNPS®ベンチマーク調査で、NPS®1位を獲得しているSBI証券を挙げて解説します。

SBI証券のNPS®は、2021年時点では-20.8であったのに対し、2022年には-5.7と15.1ポイントも向上しています。

NPS®スコア向上とともに、証券総合口座開設数も右肩上がりとなっています。

このように、NPS®のスコアをあげると経営指標の1つである、預かり資産高に関連する口座開設数が増加することが分かりました。

ファンマーケティングでは「ファン」の定義が大切

ファンマーケティングでは、「ファン」を明確に定義づけすることが大切です。

企業はファンとそうではない顧客を分けて点数をつけ、管理する必要があります。

その指標として、以下4つの項目を参考に判断できます。

- ブランドへの想い

- ブランドの知識

- ブランドに落とす金額

- ブランドの推奨度

ファンを定義づけるには、前提として自社のブランドが確立されていなければなりません。

以下の記事では自社の「ブランド」を確立するのに大切なブランディングについて解説しています。併せて参考にしてみてください。

関連記事:【わかりやすく】ブランディングとは?TwitterなどSNSに使えるブランディングの方法や使い方の基礎を徹底解説! – ペンギン

ブランドへの想い

「ファン」という言葉の通り、ブランドへの想いがひとつとして挙げられます。

ブランドへの想いを知るための指標として挙げられるのが、下記のようなものです。

- SNS公式アカウントをフォローしている

- 特定の商品へ言及した頻度が◯回以上

- アンケートの回答率

このほか、自社で用意したクローズドコミュニティへの入会点数なども、ブランドへの想いに該当します。

ブランドの知識

ファンはブランドへの知識も高くなる傾向があります。

そのため、アンケート調査や、気軽に参加できるQ&Aを用意し、その正答率を図り、可視化することでブランド知識を点数化することができます。

なおファンにアンケート調査を実施する際は、回答完了で簡単なプレゼントを用意するなど、ファンの期待を裏切らないよう注意する必要があります。

ブランドに落とす金額

購買データを確認し、顧客を点数化することもひとつです。

分析方法はさまざまですが、RFM分析などを使うとエクセルで簡単に自社の分析が可能です。

| ▼RFM分析Recency(直近の購入日)、Frequency(頻度)、Monetary(購入総額)の3軸から顧客を分類する分析方法 |

顧客生涯価値(LTV)を最大化するだけにかかわらず、熱心なファンの発見に役立つ分析方法です。

関連記事:RFM分析をスプレッドシートで行う方法は?必要なデータや方法をわかりやすく解説

ブランドの推奨度

- NPS®のスコア

- SNSのテキストマイニング

- お友達紹介クーポンの使用回数

上記のような指標を用いると、ブランドの推奨度を図ることができます。

ファンマーケティングのメリット

ファンマーケティングには、主に以下3つのメリットがあります。

- 安定した売上

- 広告費の削減

- 事業アイデアの創出

会社経営には重要な要素になるため、ひとつずつ詳しく解説します。

安定した売上

ファンマーケティングにおける一つの理論として有名なものに「パレートの法則」があります。

パレートの法則は、別名「80:20の法則」といわれ「会社の80%の売り上げは20%の顧客が生み出している」という理論です。

商品を愛用してくれるリピーターが増加することで、安定的な売上に繋がります。

また、ファンは改善のための愛ある意見をくれることもあるため、顧客のニーズ把握にもファンづくりは有効です。

広告費の削減

会社経営において経費の削減は非常に頭を悩ませる部分です。

ファンになった顧客は、SNSやインターネット上で、自ら商品やサービスの宣伝を行なう場合もあります。

商品やサービスを体験した第三者の評価は、自社がPRするよりも効果が期待できます。

これまで自社に興味がなかった顧客の目にも留まることになり、広告費を削減しながら新規顧客増加にもつながります。

事業アイデアの創出

商品やサービスに対する改善希望やユーザー視点の意見など、ファンから生の声を聞くことで、新たな事業アイデアの創出につながります。

ファンはユーザー視点のアイデアや斬新な発想を持っている可能性があります。

たとえばファンコミュニティやSNSなどを通して、意見を積極的に伝えてもらえるため、企業は収集して新しい事業アイデアに活用しましょう。

ファンマーケティングのデメリットと対策

企業の売上安定に効果が高いファンマーケティングには、デメリットも存在します。

ここでは、以下の2点を解説します。

- 炎上リスクに注意する

- 時間経過のリスクが伴う

炎上リスクに注意する

話題を集めるために担当者が発言する際に気をつけたいことが、思わぬSNSでの炎上です。

ファンマーケティングは一般的なマーケティング手法と比べ、顧客に近い距離でコミュニケーションをとります。

その際、担当者の発言以外に加えて、コミュニティのファン同士で争いや炎上に至る可能性もあります。

マーケティングの担当者は、発信先が顧客であることに留意して発信することを心がけましょう。

また、炎上が発生したときの対処方法を事前に決めておくことがおすすめです。

時間経過のリスクが伴う

ファンマーケティングは、効果が現れ始めるまでに時間がかかる手法です。

顧客は、長く使い続けることで商品に対する愛着が生まれ、商品やブランドの知識が深まることで熱心なファンになります。

熱心なファンは企業に長期的なメリットをもたらす存在のため、ファンマーケティングは時間をかけて取り組む価値がある施策といえます。

ファンマーケティングが成功してコミュニティが安定したときに注意したいことが、ファンの仲間意識が高まりすぎて排他的になる点です。

担当者は、ファンマーケティングが新規顧客の獲得につながるように、ファンをうまく誘導しましょう。

ファンマーケティングの具体的な手法

ファンマーケティングを成功させるための具体的な手法として、以下6つのような施策を検討できます。

- アンバサダー・インフルエンサーを起用

- ファンコミュニティを構築する

- ファンミーティングの機会を用意する

- コンテンツを用意したオウンドメディアを構築する

- クラウドファンディングを利用する

- SNSを活用する

アンバサダー・インフルエンサーを起用

アンバサダーやインフルエンサーを起用し、自社商品のファンを創出する方法があります。

アンバサダーやインフルエンサーは、既に一定のファンを所有しています。

そしてそのファンは、憧れを持っている場合も多いため、共感されやすかったり、ある話題に対して敏感だったりと、サイコグラフィックやデモグラフィックに共通性があると考えられています。

自社商品のペルソナにあったファン層を保有する、アンバサダー・インフルエンサーと共同し、アプローチすることで、効果の高い結果を出すことも可能です。

以下の記事では、ファンの獲得にも有効なインフルエンサーマーケティングについて詳しく解説しています。ぜひ参考にしてみてください。

関連記事:インフルエンサーマーケティングとは?やり方や効果、注意点を解説

ファンコミュニティを構築する

ファンマーケティングといえば「ファンコミュニティ」の構築。そのように考える方も少なくないでしょう。

ファンコミュニティとは、企業が運営するコミュニティWebサイトやファンミーティングなど自社のファンと企業が交流できるオンラインの場を指します。

あるいは、必ずしも自社のブランドに興味がある人だけに限らず、ある生活スタイルやカテゴリに特化したコミュニティを作ることもあります。

自社に興味のない無関心層も捉えることができ、グループラーニングで無関心層をファンに変えるといった効果が期待できます。

ファンの会話や意見から、具体的で良質な新しいアイデアを得る可能性もあり、多くのメリットを享受できるでしょう。

ファンコミュニティには企業アンバサダーが入り、特定のトピックを参加者に投げかけるという体制をとるのが一般的です。

ファン同士が交流を持つことで競合他社への乗り換えを防ぐ効果もあるため、顧客とのコミュニケーションの場は積極的に作るのがおすすめです。

ファンミーティングの機会を用意する

ファン同士や企業とファンが双方向にコミュニケーションを取れるファンミーティングの場を用意するのもひとつの方法です。

ファンミーティングの目的は、ファンに特別感や感謝の気持ちを伝えることでファンとの信頼関係を強化することです。

ファンミーティングの内容は企業によってさまざまで、商品・サービスの紹介や体験、ファンの意見の収集や共有などがあります。

ファンミーティングは、ファンの満足度やロイヤルティを高める機会となるのでオンライン、オフライン問わずに開催するのをおすすめします。

関連記事:ファンコミュニティとは?導入するメリットと成功事例をご紹介

コンテンツを用意したオウンドメディアを構築する

オウンドメディアもファンマーケティングの施策の入り口として活用できます。

例えば、暮らしに関するキーワードで上位表示をし、自社のファンコミュニティの導線とする、といった施策が検討できます。

すぐに成果に繋がる可能性は低いですが、アシストコンバージョンなどの副次的な数字を見ることで、オウンドメディアが自社のファン化に役立つことが実感できるでしょう。

クラウドファンディングを利用する

クラウドファンディングとは、商品開発や商品リニューアルなどで顧客を巻き込み、資金調達をする手法です。

メッセージ性が重要となるクラウドファンディングは、資金調達の他、顧客とともに商品を開発する体験からファン化が進みやすくなります。

例えば、資金提供のリターンとして商品のプロトタイプをプレゼントする。あるいは、実際の商品がでたら割引券を配布する、などの施策をとることで、自社から離れにくい顧客の獲得に繋がります。

SNSを活用する

SNSの公式アカウントを通じてファンと交流する方法です。

SNSを活用する目的はファンに最新情報やお得な情報を提供することで、ファンの関心や興味を維持することにあります。

SNSを活用したファンマーケティングの内容としては、キャンペーンの実施やファンの投稿にコメントやいいね、ユーザーの意見を収集するなど、さまざまです。

また、SNSを活用し口コミの拡散を促すような施策を行うことで、新規顧客の獲得や認知度の向上も図れます。

ファンマーケティングを成功させるためのポイント

ファンマーケティングを成功させるために必要なポイントは、下記3点です。

- ブランド価値を再定義する

- ブランドに愛着を持ってもらう

- 双方向のコミュニケーションで信頼を築く

①ブランド価値を再定義する

ファンマーケティングの成功させるには、商品価値を見つめ直す必要があります。自社の製品、商品を見直し、ユーザーにとってどのような価値があるのかを社内で再検討しましょう。

②ブランドに愛着を持ってもらう

代替可能な商品は既に多くあります。その中で、自社商品を選び続けてもらうためには、商品へ愛着を持ってもらうための施策を検討する必要があります。

- 小さい頃からお菓子と言ったらコレ

- 冠婚葬祭で必ず出てくる

- 風邪をひいたときに飲むもの

など、個人の経験に紐づいた商品は、愛着が沸きやすくなります。

③双方向のコミュニケーションで信頼を築く

顧客がブランドから離れる要因には下記のようなものがあります。

- ブランドからのコミュニケーションがない

- 大切にされてないと感じてしまう

つまり、顧客からの一方的なブランドへの信頼は、時間の経過とともに減少。その後ブランド側からの反応がなければ、顧客が離れてしまうということです。

ファンマーケティングを成功させるためには、双方向のコミュニケーションが不可欠ともいえるでしょう。

施策の効果の測定方法

施策を実施した後は、定点的に結果を確認する必要があります。

その指標として役立つのが、CRMデータとエンゲージメントです。

例えば、CRMデータとコミュニティのエンゲージの相関性を確認することで、自社のコミュニティの貢献度を確認できます。

この他、コミュニティ内のファンの発言と、自社商品の売れ行きとを比較することで、何が顧客に刺さったのか、を確認することができるでしょう。

ファンマーケティングの成功事例・企業事例

本章では、ファンマーケティングの成功事例、企業事例として以下3つを挙げて解説します。

- スターバックスの取り組み:ブランディングによる顧客のファン化

- 電通の取り組み:「応援消費」を呼び込むブランディング

- 崎陽軒の取り組み:ファン向けイベントや工場見学などのリアルイベント

スターバックスの取り組み:ブランディングによる顧客のファン化

スターバックスコーヒーのファンマーケティングには以下のような特徴があります。

- 居心地よい空間を提供し、サードプレイスとしての価値を高める

- お客様とのコミュニケーションを大切にし、商品やブランドの魅力を伝える

- 独自のSNS戦略を展開し、口コミや情報のシェアによってファンを増やす

- 徹底した市場調査と商品開発を行い、ニーズに合わせた高品質なコーヒーを提供する

- 低価格競争に関与せず、高いブランド力とプライドを持っている

- 店舗配置の工夫をし、人の往来が多く、ブランドイメージに合った場所に出店する

- 商品のカスタマイズを可能にし、お客様の好みに応える

スターバックスは、徹底したブランディングによって顧客の多くをファン化しています。

電通の取り組み:「応援消費」を呼び込むコンサルティング

広告代理店大手の電通。電通では、「応援消費」を呼び込むコンサルティングを行い、企業のファンマーケティングを支援しています。

電通が行うファンマーケティングのコンサルティングの特徴として、以下の3点が挙げられます。

- ファンを定量的に把握するために、ソーシャルリスニングや1stパーティデータを活用

- ファンの育成に向けた羅針盤となる基本戦略を策定し、ファンの個性やニーズに応じたコミュニケーションや体験を提供

電通は、「見つける」「育む」「行動を促す」の3つのフェーズに沿ってコンサルティングを実施。

また、 “既存ファン” に加え、“ポテンシャルファン” もファンに含む「Fan Farming CX」という概念も提唱しています。

崎陽軒の取り組み:ファン向けイベントや工場見学などのリアルイベント

崎陽軒はシウマイ弁当が人気の横浜発祥の老舗店です。

崎陽軒では、ファン向けのイベントや工場見学などのリアルイベントを開催するこファンとの交流を深めています。

2022年には、崎陽軒とJR東海がコラボした「第2回ご当地シウマイ大使認定講座」を開催。

崎陽軒の歴史やシウマイの作り方を知る座学、オリジナルシウマイ作りの実習などファンにはたまらないイベントを開催しています。

また、崎陽軒は地元横浜の顧客を大切にしており、横浜市内にあるシウマイの製造工場の工場見学は市民がリピーターにもなり人気となっています。

ファンマーケティングをするならツールが必要

ファンマーケティングに求められる機能として、ファンコミュニティサイトの構築・運営やファンの登録・管理、データ分析機能などが挙げられます。

無料で使えるツールもありますが、機能やデザインの制限で他のツールに乗り換えようとすると、データを移行する手間や利用者への通知など負担がかかります。

弊社が運営するブランドのファンづくりをサポートするサービス「DISCO」。

DISCOは、ファンサイトの構築に必要な機能が豊富で、簡単にコミュニティを創り出せます。

ファンコミュニティサイトの開設は、3ステップと簡単です。

ファンマーケティングを手軽に始めたい方は、ぜひ「DISCO」の利用をご検討ください。

まとめ

2060年には8,674万人まで人口が減ると予測される日本。

今後も企業運営を進めていくためには、人口減を織り込んだ施策の検討が必要です。

人口減少のなかで、売上を維持し、成長していくためには顧客のLTVを上げる。そういった施策がますます重視されるでしょう。

今回ご紹介した「ファンマーケティング」は上記の課題を解決するのに有効な施策です。クローズドなファンコミュニティの生成に力をいれる企業は今後増加することでしょう。

弊社Kazeniwaは、ソーシャルメディアが普及し始める2007年からWebマーケティングを中心とした分野で数多くのお客様にご支持いただいています。

ファンコミュニティの企画〜運営までを一貫して行えるプロ集団を集めた弊社Kazeniwa。

何から始めればわからないとお悩みの際は、ぜひ弊社までご相談ください。

以下のリンクでは資料の配布も行なっていますので、ぜひご覧ください。